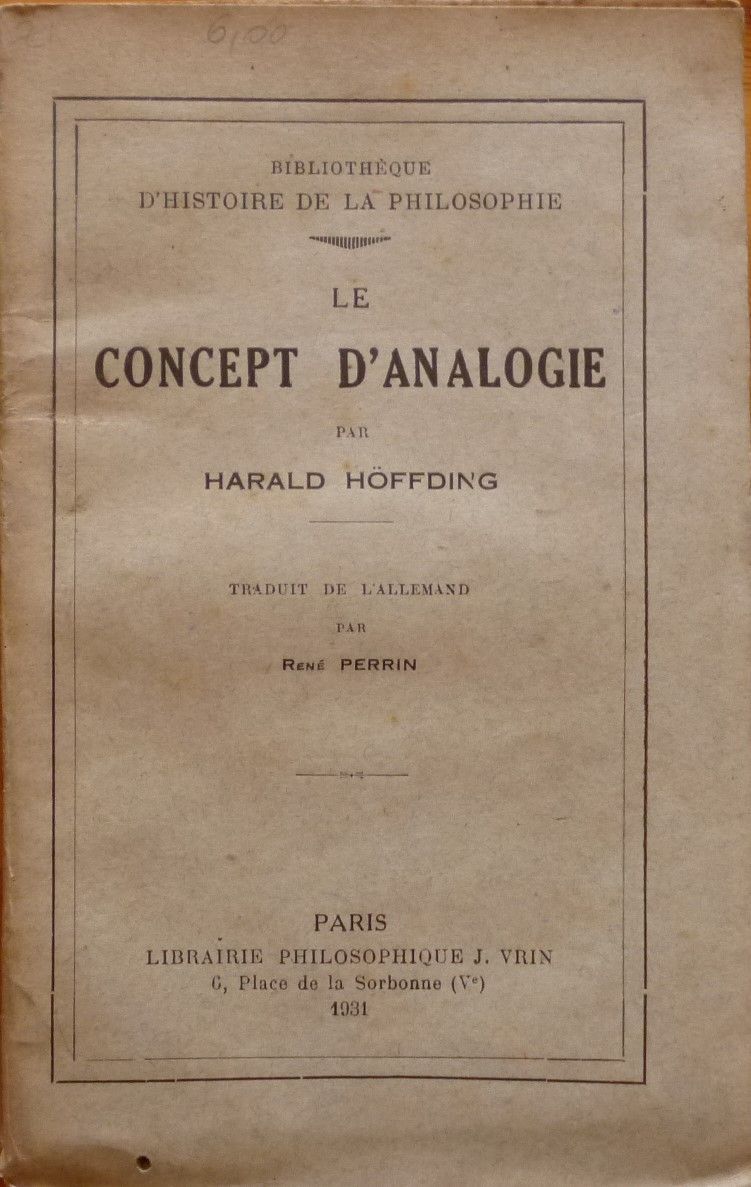

Monographie

- Année : 1931

- Éditeur : Vrin

- Traducteur(s) : René PERRIN

- Pages : 154

- Édition : Première traduction française

- Ville : Paris

- Date de création : 08-12-2020

- Dernière mise à jour : 21-06-2023

Résumé

Français

Ni Aristote ni

Kant ne comptent l’analogie parmi les catégories ; on ne saurait pourtant rendre

compte sans elle de la nature et de la valeur de la pensée. L’analogie n’est

pas une simple approximation de l’identité mais une catégorie formelle à part

entière. Elle assume trois fonctions principales : de découverte

(l’analogie mène à l’hypothèse scientifique), de synthèse (l’analogie est le

dernier lien entre objets et séries d’objets), d’évocation (l’analogie exprime

l’aspiration à l’unité et à la continuité de la vie) («Introduction»,

p. 7-12).

Le chapitre 1,

« Analogies involontaires » (p. 13-44) se nourrit de

l’ethnographie contemporaine – en particulier de ce que Lévi-Bruhl nomme

« loi de participation » – pour souligner la dimension analogique

dans la pensée primitive, chez l’enfant et dans l’art. Il s’agit moins de

mettre à distance l’homme primitif que de montrer la persistance d’un penser

analogique qui procède par identification à l’objet et de la partie au tout.

Le chapitre 2,

« Analogie et logique » (p. 45-71) précise le statut de

l’analogie relativement à la logique et au principe d’identité. Platon montre

qu’entre l’identité et la dissemblance existe toute une échelle de degrés de

similitude (p. 45). C’est le coup d’envoi de la « pensée

européenne » et la détermination de l’espace de l’analogie volontaire. Celle-ci

passe souvent pour suppléer à l’identité. Elle est en vérité le moyen « de

la compréhension du concept d’exemple en exemple » et finalement le

« contenu véritable du concept », en tant qu’il peut « mettre en

mouvement un développement de pensées » – ainsi du passage du cercle à

l’hyperbole dans les sections coniques (p. 58-59). L’analogie n’est ni

induction ni déduction, mais passage du particulier au particulier (ce qu’Aristote

appelait non pas raisonnement analogique mais paradigmatique) (p. 62).

Avant

d’approfondir le rôle de l’analogie en sciences, le chapitre 3, « L’analogie

entre les fonctions de la connaissance » (p. 73-91), souligne la

continuité analogique entre les diverses fonctions psychiques, en partant

notamment des processus de synthèses propres à la sensation, à l’imagination et

à la réflexion – processus analogues mais pas identiques : les sensations,

par ex., ne sont pas des jugements (p. 73-77). Ainsi observe-t-on une

continuité entre le sens commun et la pensée scientifique, comme l’a bien

montré Meyerson. Même entre la conception primitive de la durée et la mesure du

temps dans la physique relativiste existent des analogies : les deux n’ont

de sens qu’à condition du contraste entre un élément stable et un élément

changeant (p. 80-82). On retrouve dans l’histoire des sciences des thèmes,

oppositions ou idées directrices qui valent comme paradigmes et ouvrent, par

analogie, à de nouveaux domaines, par ex. la constance de l’énergie (p. 87-88).

Le chapitre 4,

« L’analogie entre les domaines de la connaissance » (p. 93-144)

précise les conditions de ce passage de domaine en domaine et la fonction

épistémique de l’analogie. La thèse principale en est que la science moderne

opère par une « analogie entre les séries des objets successifs et

simultanés et les séries de causes et conséquences de nombres, de temps, de

degrés et de lieux » (p. 108), ou encore : «toute science

expérimentale exacte repose sur une correspondance entre les séries

quantitatives et qualitatives» (p. 68). C’est ce que Kant a exposé dans

« son chef d’œuvre », les « Analogies de l’expérience », où

il montre, via la théorie du schématisme, que la causalité est une application

analogique des catégories logiques. Malgré la tentative romantique de retour à

l’identité (Hegel), la physique contemporaine suit cette voie analogique, par

ex., après Maxwell et Mach, dans le modèle atomique de Niels Bohr (notons qu’il

fut l’élève de Høffding). Cela suppose une conception compréhensive et non

explicative de la connaissance scientifique (p. 110-115). L’auteur aborde

ensuite la question de l’analogie en biologie, dans les sciences de l’esprit et

en éthique, en considérant particulièrement l’usage analogique des catégories

de « totalité » et d’« évolution » (p. 119-139).

Le vaste domaine de l’analogie involontaire ne s’est pas seulement différencié dans l’analogie scientifique mais également dans les « analogies émotionnelles » de la poésie et de la religion, qui conservent, plus que l’analogie scientifique, les traits de la « participation primitive » ; c’est l’objet du bref chapitre 5, «Symbolique poétique et religieuse» (p. 144-154).

M. A.